本文作者:长海

「术后第三天,切口干燥无渗出...」

凌晨 3 点 17 分,手指在键盘上机械地敲击着。从前,深夜里一首《雨中的曼彻斯特》,就着音乐写病历带来的爽感,对我来说不亚于楼下车内一支烟。

但我知道,美好的夜晚已经不复存在了。果不其然,就在我点击保存的瞬间,系统弹窗:「警告!未按规范描述肠鸣音恢复情况,请修改。」

图源网络,丁香园制作

实话说,这已经是我今晚第四次被这个据说价值 800 万的 AI 病历质检系统驳回了,我的脑袋也已经快和显示屏变得一样大。

一顿修修改改后,谢天谢地终于没有提示了。我鼠标一点,正准备进入下一个界面。我的牛马感更重了。

.......

「应用程序无响应,如果你继续等待,程序可能会响应,你想结束这个进程吗?」同事老王路过值班室,看了眼我布满血丝的眼睛,幽幽道:「知道现在年轻人管这叫什么吗?」

「人工智障?」

「错,是赛博监工。」

把几百万的 AI 灌到 Windows XP 上

AI+ 医疗的概念,现在可能有点过气了。但之前,这可真是绝对的医院热词。

前有 deepseek 的全民火爆,后有北大系浙大系的自研 AI。笔者所在医院作为某双一流大学的附属医院,在 AI 的高水平发展上自然是不逞多让。

我们医院采购 AI 系统的速度,堪比心内科的兄弟们抢救室颤患者——去年 12 月招的标,今年 2 月就给我们开上了全院培训会。

院内培训完了之后,科主任在科室培训的时候告诉我们,最近院里将对医院的设备、内部系统进行升级改造,加装非常先进的 AI 助手,「可以帮助临床一线决策,并辅助到整个病程管理流程。」

我本身是很期待的。之前我还给 deepseek 问了几个科室里大家讨论的问题,回答的确实很专业,也很有参考价值。但当我在临床端登录系统时,眼前的画面却让我沉默:

在等来了 1 分钟左右的开机动作后,那台医院 2014 年配发的台式机,在运行内部系统、加载 AI 病历助手后的声音,如直升机起降般轰鸣。作为这台电脑多年的老友,这种声音我只有在加载 5 个患者的 CT 影像片的时候才有耳闻。

图源网络,丁香园制图

事实上,这样的场景在我们科室并不少见,我对面那个年轻主治更是破防。因为科室现在的老打印机不支持 win7 以上系统,所以他的电脑还留着以前的 XP 系统。自从内部系统加装了 AI 后,电脑比中了病毒还吓人:只要一点开病历,就会出现无数「AI 报错」弹窗。

如果尝试上传一个 CT 影像,整个屏幕会直接蓝屏,然后出现一堆错误代码。

但是呢,这对他来说可能也是一个好事。科室反应问题后,信息科给的解决方案为:「建议关闭杀毒软件后再试一下。」所以科主任没办法,直接给小王调配了一个新的电脑,那台 XP 的老家伙,现在彻底退役成为打印工具人。

图源:网络

不过,虽然我们科电脑用的磕磕绊绊,但对于外科来说,这点小毛病还是可以容忍的。不像楼下病理科,院长特意选配了一个号称最先进的 AI 辅助诊断模块给他们。前期通稿都发了,记者采访也约好了。但是因为一些硬件问题用不了,现在也没采访上。

据路边社消息,某行政主任表示「AI 是高质量建设的优先事项,硬件更新要等明年预算」,所以我可能还得和我的老哥们相依为命一段时间。

用了 AI 后,老外科病历直追内分泌

不管怎么说,医院能引入 AI 确实很有魄力。虽然不是本市第一家接入 AI 的医院,但在本区内确实是吃螃蟹的。很多兄弟医院都来我们医院交流,也有不少好奇的同行问我,「这 AI 好不好用啊?」「用上 AI 是不是鸟枪换炮了?」

像 AI 可以辅助临床诊断、帮助制定用药方案等好处,我这边就暂且不表。网上已经有了很多宣传材料。

作为一个外科老主治,AI 是实实在在能解决痛点的:虽然在外科实操上没啥帮助,但是现在我的病历书写有了质一般的飞跃。

AI 系统对于病历的润色以及过往数据的使用,极大地节省了我对于病历精雕细琢的时间。举个简单的例子,假如我写术中见胆囊壁轻度水肿后,经过 AI 医疗助手的润色,它会直接关联患者的 BMI 28.3、LDL 3.7mmol/L 等其他代谢指标,继续丰富内容。

这些病历内容也不是我一个人写不了。但不怕大家笑话,干了外科这么久,病历是真的不爱写。实话实说,AI 润色完的病历成色很不错。

但鄙人愚钝,对于 AI 只是浅尝辄止。我们科室新引进的博士主治小王,却是 AI 使用的最好的一个。现在他用智能助手写的病历,几乎可以和内分泌科那些「雕花」大神媲美。

图源:网络

而很有意思的是,当主任们发现他 AI 用得好后。无论是院里开会还是科室开会。领导们都时不时要「提点」几句:「以后啊,医院不缺好医生,缺的是善于用 AI 的好医生。」

现在的小王,喜提主任和院长派下来的重任——每周用 AI 生成 50 个病历,并自写 50 个病历进行比对。据了解,小王的任务关乎院长医院质量管理课题的重要数据。

过来几天,除了小王,科室里每一个医生也都迎来了新的任务——新病历要跑一遍 AI,三个月以内旧病历按指标完善。

上周,医院领导召开了高质量发展年会,在会议上,医务科主任表示医院的医保核算、病历审核以及质量控制将全面接入 AI 模型,以期更好地服务临床。

清明前,信息科老孙告诉我们,因为医务科优先级比较高,院里新近的电脑先给医务处做质控了,让我们一线科室先挺一挺。昨天,据接医务处的老师通知,经过 AI 核算,上个月我有 14 篇病历书写不合格,也就是说加上欠款,四月份我还得生成 86 篇 AI 病历。

AI 是未来,但我和我的电脑还活在过去

医学 AI 的本意是「赋能」,我也看到了很多大三甲医院引入 AI 工具后,临床处理上取得了特别傲人的成绩。

但从笔者所在医院引入 AI 以来,很多操作反而让一线的牛马感更重了——

以算法之名行管控之实,将技术优势异化为管理工具。

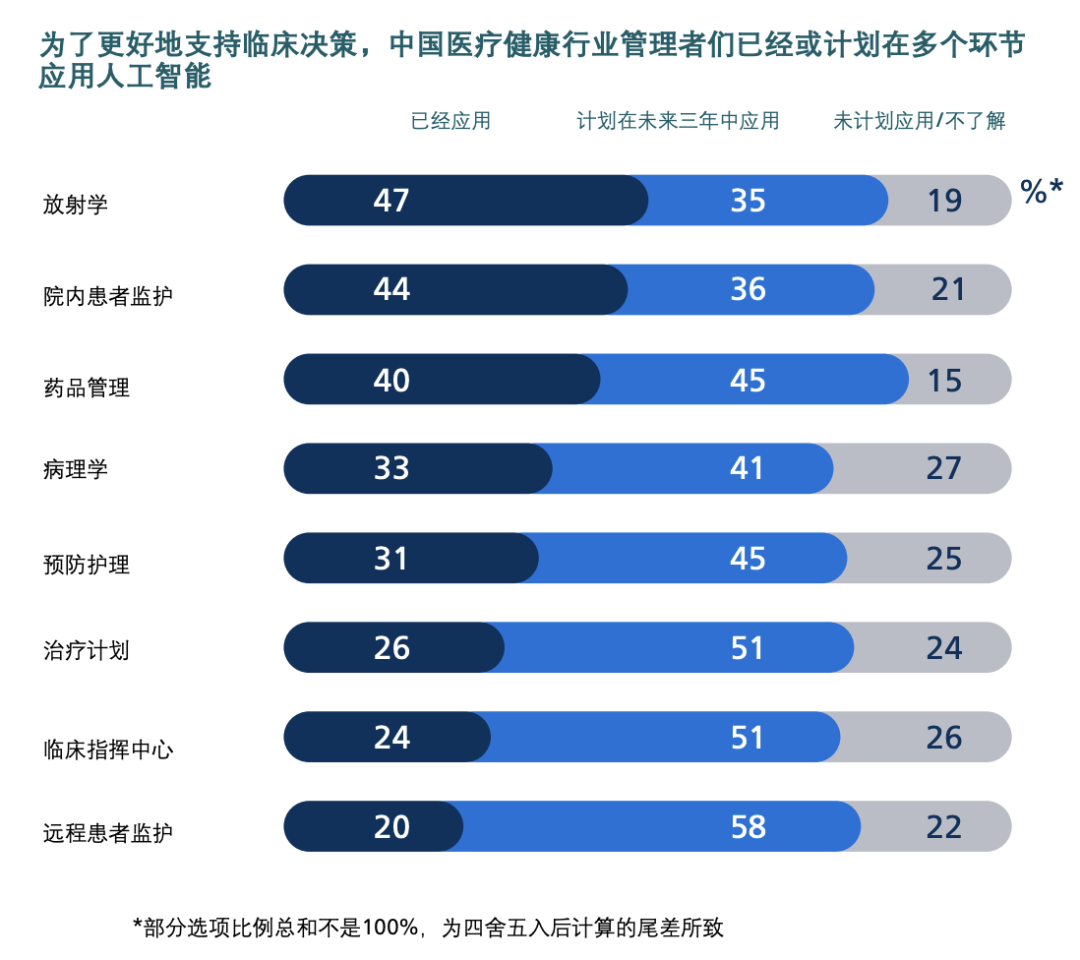

根据 2024 年飞利浦中国版《未来健康指数报告》数据显示,86% 的医疗机构管理者受访者表示已布局或计划投资生成式 AI,这一比例显著高于美国的 75%。而在具体应用场景方面,47% 受访者表示已经在放射科部署 AI,44% 在院内患者监护中应用 AI,40% 在药品管理环节应用 AI。

图源:2024 年飞利浦中国版《未来健康指数报告》

但看完了整篇报告,我最关心的「是否能缓解医生资源紧张」、「是否能减少文书工作量」、「是否能降低误诊率」等具体现实问题,还没有具体回答。

技术终归是工具,而工具的价值,取决于使用工具的人是否还记得——医学的本质,永远是人与人的生命对话。

当 AI 成为衡量医生价值的标尺而非服务患者的工具,当医院更关心「数据是否好看」而非「诊疗是否有效」,这场技术革命会走向何方呢?

我不知道这些问题的答案,我只知道的是,从入职就陪伴我近十年的老伙计,在加载 AI 后,开机时间从成功打败全国 61% 的用户,成功提升到了只能打败 13%。

编辑:ifhealth 来源:丁香园